Следует сразу сказать: я историк литературы, а не театровед или критик, и меня можно гораздо чаще застать в аудитории или на конференции, чем на театральной площадке. Но история литературы невозможна, если не думать о том, что происходит с текстом в разных аудиториях, как он втягивает нас в свой мир, а мы сопротивляемся и балансируем на его грани.

Шекспировские конференции и конгрессы последних десятилетий очарованы идеей «мировых Шекспиров», бесконечных метаморфоз автора и его героев в культурах разных стран. Но почему только стран? Каждая шекспировская постановка, вне зависимости от того, сколько персонажей в ней отсутствуют и насколько близко она стоит к оригинальному тексту, создает свой шекспировский мир. То, что в нем происходит, нам чаще всего давно известно, но (кроме тех, кто по непонятной сегодняшней привычке одержим страхом спойлеров) наш интерес не в сюжете, а в том, как сделана его иммерсивность. Где будет та точка, в которой наш мир соприкоснется с виртуальным миром так, что не заметить этого будет нельзя?

Филологи — профессиональные педанты, им трудно отвлечься от подсчета упущенных строк и нереализованных возможностей, особенно когда (как в постановке Мартина Кука) и шекспировского текста осталось не так уж и много. Конечно, сделать представление по тексту пересказа Шекспира (да еще и пересказа прозаического) — очень смелый план. В начале XIX века Чарльз и Мэри Лэм втиснули шекспировский канон в маленький томик рассказов для детей, похожих не то на сказку, не то на нравоучительный роман. Теперь из этого сюжетного концентрата снова сделали драматическое представление, и странно было бы надеяться, что текст в нем будет «шекспировского» качества. Мы видим рассказ о том, что происходило в лесу около Афин, но не переносимся сами в этот лес. И в этом чрезвычайная (а для кого-то, возможно, странная) притягательность постановки.

Мартин и его театр Flying Banana Children's Theatre не скованы пространством одной и той же сцены и постоянных репертуарных спектаклей. Не удивлюсь, если Мартин и его коллеги тщательно записывают в книжечку все, что видят на потенциальной площадке или около нее: кирпичную стену церкви, траву на склоне, деревья и дома за стеной. Впрочем, не удивлюсь и если они ничего не записывают, а просто врастают во все это силой творческой анархии. Так случилось и 10 июня в саду англиканской церкви святого Андрея, во время “действа, основанного на пьесе Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь»”, как оно называлось в фейсбучном анонсе. Flying Banana (а в еще большей степени другой проект Мартина, Theatre of Love) сплавляет текст, музыку и движение в анархический мир без пафосных взлетов и мучительно скучных фрагментов. Это мир всегда одинаково хрупок: без занавеса, без начала и конца, похожий одновременно на спектакль и на вечеринку. Кто-то постоянно ищет место поудобнее на траве, кто-то выискивает среди фей своего ребенка, кто-то допивает шампанское или подумывает, не присоединиться ли к цепочке актеров, кружащихся у церковной стены. Участники представления (кроме детей) тоже не подают себя, а скорее рассказывают о том, что происходит. Вместо сцены — крохотное пространство между струнным квартетом (который исполняет специально написанную Алексеем Стеблёвым музыку) и девушкой в красном за синтезатором. Вместо задника — красные и голубые куски ткани с аппликацией в виде звезды и облака, актеры, которых на сцене обычно двое (Титания и Оберон; остальные изображают всех остальных героев по мере необходимости), не отходят далеко от пюпитров. Свободно перемещаются перед этими импровизированными подмостками только феи-дети. Костюмы простые - кажется, что актеры просто набросили их поверх повседневной одежды, но с фантазийными деталями (всем зрителям наверняка запомнился странный головной убор Оберона с изогнутыми серебряными рогами). Была еще и накидка с «горностаевым» воротником (вероятно, Тезей?), крылышки за спинами фей, как на детском утреннике, кожаное пальто Оберона, цветы в волосах Титании, красная шляпа (трудно даже представить себе, что это за герой — да и важно ли?). Красного вообще было много — вероятно, отсылка к красному цветку, соком которого героев зачаровывал Пак. Кстати, совершенно не помню, как выглядела ослиная голова на плечах Основы, придется пойти посмотреть в фотоальбоме.

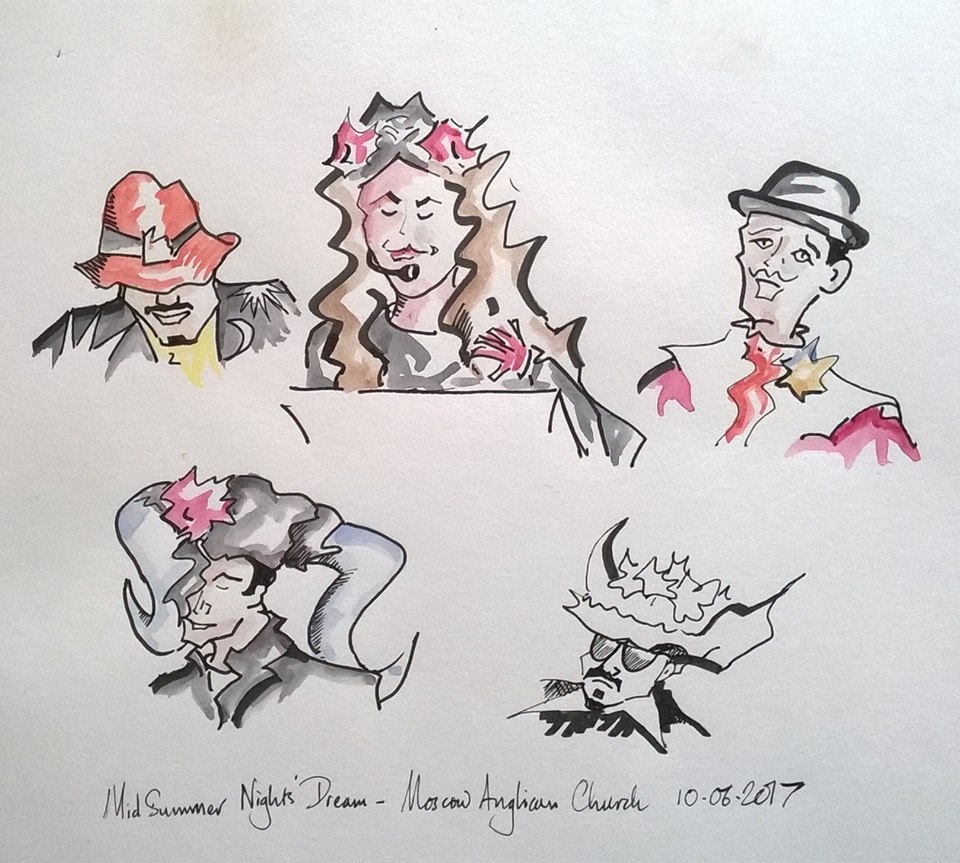

Актеры не думают о том, как занять положение, в котором их будет лучше всего видно или слышно. Хью Гейтенби так их и нарисовал — у кого-то поля шляпы закрывают лицо, линии неровные и рваные, как будто «изображение плывет». Никто, собственно, не играет: дети органичны, как это свойственно детям, а взрослые скорее передают путаный сон, от которого в любой момент можно проснуться, а он все длится.

В этом сне последовательно сплетенные у Шекспира сюжетные линии переданы совершенно не равномерно. От Тезея, Ипполиты и четверки молодых героев остается в основном лэмовская скороговорка («И тогда Гермия...», «Если бы Пак видел Елену...») и пантомима, отсылающая нас к театру шекспировской эпохи. Двух актеров и нескольких манекенов, кажется, хватило на всех четверых: показывать можно только того, кто сейчас действует. Афинских ремесленников (кроме необходимого по сюжету Основы) в представлении просто нет, да и зачем они, если их сюжетную роль остранения захватила предыдущая линия? Зато Оберон, Титания, Пак и эльфы на сцене почти постоянно. Это их пространство, из которого Пак протягивает руку в конце постановки, предлагая зрителям дружбу: «Give me your hands, if we be friends». Редко к какой постановке так подходят первые слова этого заключительного монолога: «if we shadows...». Это действительно тени шекспировских героев, но кусочек английского сада и английской церковной стены (классически напоминающий о сельском кладбище) — тоже неожиданная тень в самом центре Москвы, означающее за тысячи километров от своего означаемого.

Впрочем, в представлении нет ничего ностальгически-английского или специфически российского. В другом месте оно, вероятно, выглядело бы по-другому, но точно так же искало, за что в нашем воображении можно было бы зацепиться — за маленькие британские флажки на церковном окне? или за ярмарку на площадке по другую сторону церкви? В большом зале, залитом светом софитов, представление тоже смогло бы не потеряться — если нашло бы, где в нем та самая точка контакта, после которого начинает казаться, что «зрительный зал» мало чем отличается от «сцены».

В недавнем интервью Мартин Кук сказал о своем театре так, что пересказывать трудно и бессмысленно:

«I want to realize the practical expression of the words on the page. I want to manifest them like spiritual holograms burning in the flickering borealis of a new dawn fading, precisely repeated but never the same»

В русском тексте интервью — жаль! - эту фразу не перевели:

«Я хочу показать, как слова со страниц книги горят, как бесплотные голограммы в мерцающем сиянии гаснущего нового рассвета, повторяясь точно, но всегда по-разному»

Здесь, правда, не совсем ясно: шекспировские это слова или лэмбовские, но театр Кука это действительно театр слов. В них при этом нет ничего элитарного, они доступны взрослому и ребенку, подготовленному и неподготовленному, но это слова, знающие, что в конечном счете они самостоятельны и неподконтрольны никому — даже автору. В мире, где границы и идентичности ведут бесконечную схватку и намечают, где и как строить стены, вдруг на какое-то время не оказывается ничего, кроме анархического текста, который сопровождают музыка и цвет. Мне кажется, это очень важно и очень хорошо.

Владимир Макаров

ПСТГУ

кафедра германской филологии