Чёрный ворон, что ты вьёшься

Над моею головой?

Доподлинно неизвестно, знал ли Эдгар Аллан По (Edgar Allan Poe, 1809 — 1849) знаменитую казачью песню или нет. Исходя из здравого смысла, разумеется, знать не мог, но с патафизической точки зрения, он вполне мог распевать её за чаепитием в компании Мартовского Зайца и Сумасшедшего Шляпника. Патафизика весьма вольно обходится с пространственно-временным континуумом. Не зря доктор Фаустролль путешествовал из Парижа в Париж по морю, при этом не покидая Парижа.

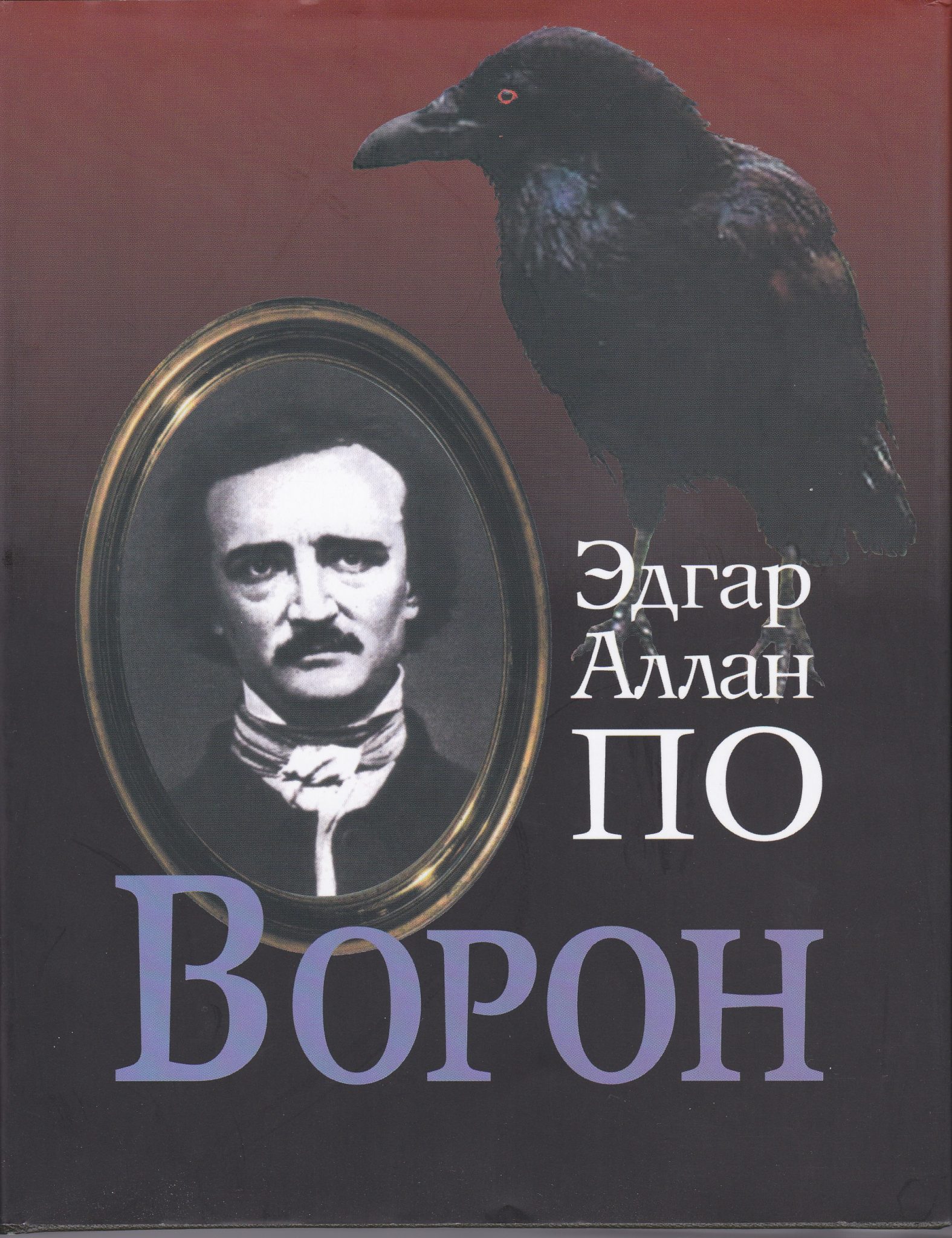

Как бы то ни было, своего «Ворона» По создал. Да так, что его стихотворение стало визитной карточкой американской словесности. Оно принадлежит к тому редчайшему числу произведений мировой литературы, которым было предназначено инициировать рождение мировой литературы о себе. О «Вороне» Эдгара По написаны тома, стихотворение переведено на десятки, а то и сотни языков. В нашей стране ему посвящен отдельный именной том в уважаемой серии «Литературные памятники».

Добавить к этому, в общем-то, нечего. Тем более что речь у нас пойдет не столько о стихотворении По, сколько о потенциальных возможностях текста.

Родившаяся в 1960-м году в недрах Парижского Коллежа патафизики организация Улипо быстро приобрела признание в серьезных литературно-критических кругах, что легко объяснимо составом участников, среди них Раймон Кено, Жорж Перек, Итало Кальвино и другие крупнейшие писатели второй половины ХХ века. Аббревиатуру Улипо можно расшифровать как «Произведения потенциальной литературы». Это была литература сознательных ограничений, что вполне соответствовало патафизическому духу, позволявшему «каждому проживать свою жизнь как нечто исключительное, не следуя никаким законам, кроме своих собственных».

Надеюсь, что в недалеком будущем мы еще не раз обратимся к практике Улипо, а сегодня попробуем увидеть, как сознательное или бессознательное ограничение способно если не перевернуть представление о смысле текста, то, по крайней мере, придать ему новый непредсказуемый поворот.

Поговорим о времени. В стихотворении По оно локализовано в режиме суток – это полночь и последующие за ней часы. Известен и месяц – декабрь, но никакое другое время в «Вороне» не актуально. Его события могли происходить в любом году почти любого столетия.

Иначе говоря, историческое время для автора «Ворона» не имело никакого исторического значения. Стихотворение создавалось во второй половине 40-х годов XIX столетия, эпохе, не запомнившейся какими-либо серьезными потрясениями.

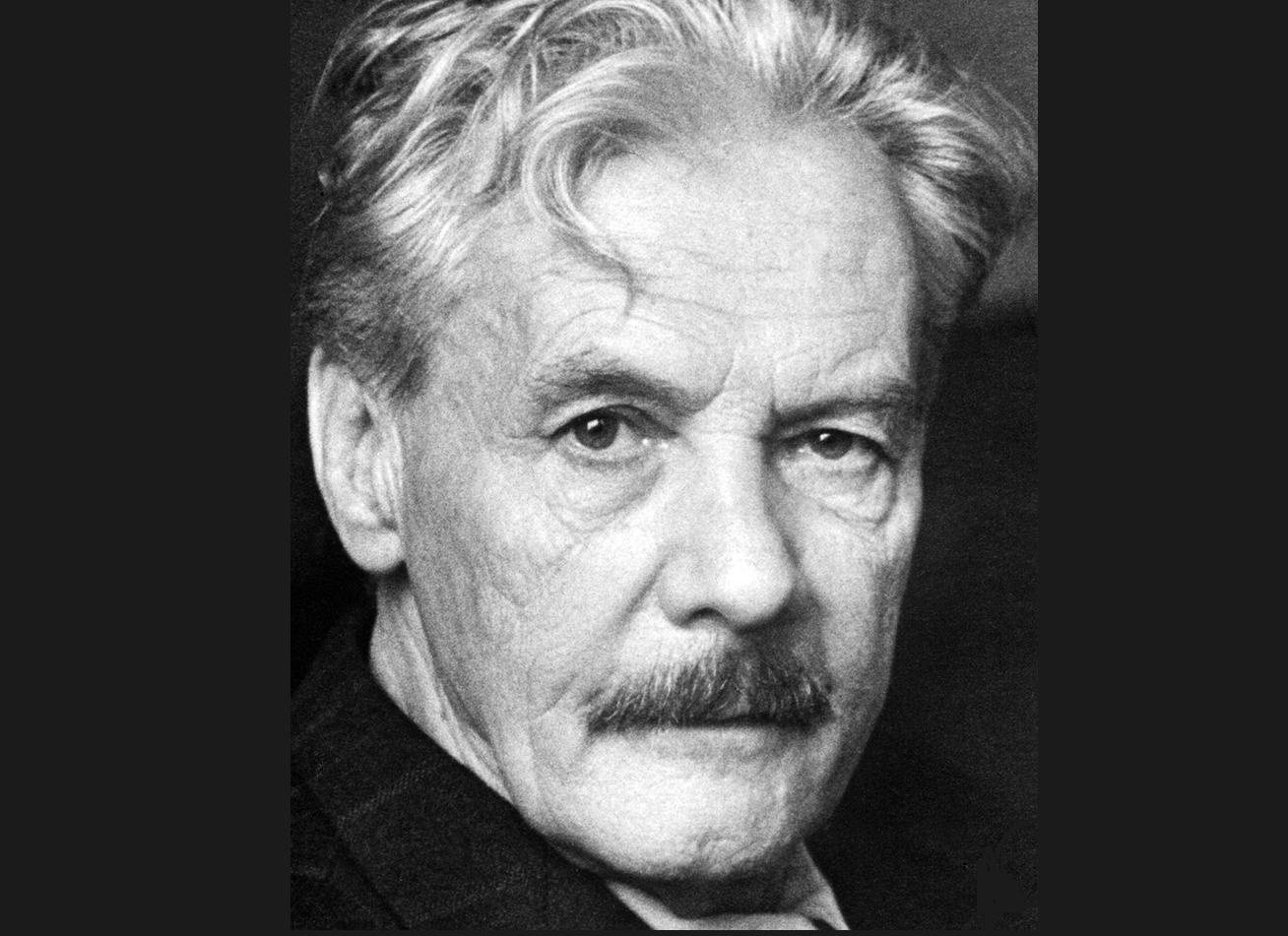

Зато почти ровно столетие спустя, в первой половине 40-х следующего века, когда за перевод «Ворона» принялся в недавнем прошлом поэт-акмеист Михаил Зенкевич, эпоха была совсем другой.

Шла Вторая мировая война, но не ей было суждено отозваться в новорожденном переводе. В нем отчетливо звучат отголоски другого близкого исторического времени – «большого террора» 1937-38 гг.

Михаил Зенкевич не мог не ощущать трагизма эпохи. Принадлежность к «Цеху поэтов» была для него не охранной грамотой, а отягчающим обстоятельством. Он не мог не осознавать, что группа акмеистов была практически уничтожена. Гумилёв расстрелян еще в 1921-ом, Мандельштам и Нарбут сгинули в лагерных застенках, Ахматову держали на коротком поводке, отправив в ГУЛАГ её единственного сына.

Но они уже успели сказать о времени. Мандельштам:

Я на лестнице чёрной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролёт жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

Ахматова в обращении «К смерти»:

Ты всё равно придёшь – зачем же не теперь?

Я жду тебя – мне очень трудно.

Я потушила свет и отворила дверь

Тебе, такой простой и чудной.

Смерть и была буквально рядом – за дверью. Она чудилась в каждом шорохе, каждом полуночном стуке.

Александр Солженицын писал об арестах: «Это – резкий ночной звонок или грубый стук в дверь».

А так начинается знаменитый перевод «Ворона» Михаила Зенкевича:

Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий,

Задремал я над страницей фолианта одного,

И очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал,

Будто глухо так затукал в двери дома моего.

«Гость, – сказал я, – там стучится в двери дома моего,

Гость – и больше ничего».

Поразительно то, что Зенкевич предельно точно придерживается оригинала Эдгара По. Но, оказавшись в другом контексте, стихи начинают звучать совершенно по-иному. Они абсолютно органично вписываются в корпус «акмеистских» запретных текстов, ставших доступными лишь в перестройку.

А перевод Зенкевича считается образцовым и был опубликован еще в 1946-ом году. Он почти не отходит от подлинника, но даже незначительные отклонения обретают дополнительный смысл.

Вот начало второй строфы:

Ах, я вспоминаю ясно, был тогда декабрь ненастный,

И от каждой вспышки красной тень скользила на ковёр.

Это первое расхождение. В оригинале тени падают от всполохов затухающих угольков в камине. В варианте Зенкевича камин невозможен.

Невольно поддавшись тревожному ожиданию, заданному первой строфой стихотворения, мы переносимся в жуткую атмосферу ночной Москвы 1937 года. Какой уж тут камин? А откуда тогда вспышки света?

В той действительности они могли появиться только от отблесков света фар подъезжающей машины. Машины, приезда которой с ужасом ожидали каждую ночь, с облегчением вздыхали, когда она проезжала мимо, и теряли надежду, если она останавливалась у их подъезда.

Вот как вспоминала об этом времени дочь генерального конструктора Сергея Королёва Наталия: «Атмосфера в Москве тогда была действительно жуткой. Арестовывали мужей, их жён и даже взрослых детей. В доме, где было восемь корпусов, не нашлось ни одного подъезда, около которого хотя бы раз не стоял «чёрный ворон».

Ключевое слово произнесено. В народе «вороном», «воронком» называли машины, увозившие арестованных в ночь. Само слово «ворон» приобрело дополнительный зловещий смысл.

Шёлковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах

Полонил, наполнил смутным ужасом меня всего,

И, чтоб сердцу легче стало, встав, я повторил устало:

«Это гость лишь запоздалый у порога моего,

Гость какой-то запоздалый у порога моего,

Гость – и больше ничего».

Эдгар По определял ворона как «птицу дурного предзнаменования». «Ворон» Зенкевича являлся уже осуществлённой метафорой.

Литературная игра закончилась в тот момент, когда иррациональное из области чистого разума перешло в реальность. Надежда Мандельштам так характеризовала описываемое время: «Столкновение с иррациональной силой, иррациональной неизбежностью, иррациональным ужасом резко изменило нашу психику».

Еще одно значительное отклонение Зенкевича от оригинала – двукратное повторение отсутствующего в оригинале и не употреблявшегося ранее в переводах «Ворона» слова «приговор».

Перенял он это слово от хозяина такого,

Кто под гнетом рока злого слышал, словно приговор,

Похоронный звон надежды и свой смертный приговор

Слышал в этом «Nevermore».

И вновь нежданно, но закономерно для описываемой эпохи в «якобы» переводном тексте появляется важнейший опознавательный знак – «хозяин». Нет смысла пояснять, кого называли «хозяином» и какими канатами он был связан с конечным приговором.

Тогда и бюст Паллады По вполне логично сопрягается с другим непосредственным атрибутом эпохи – бюстом «хозяина», присутствовавшим практически в каждом доме. И то, что ворон избирает для себя именно этот постамент, еще более концентрированно свидетельствует о времени.

Невольно задаёшься вопросом: умышленно ли Михаил Зенкевич ограничивал хронотоп стиха, обостряя приметы конкретной эпохи, либо сама эпоха заставляла переводчика заявить о себе?

«В сём христианнейшем из миров поэты – жиды», — писала Марина Цветаева. Перевод Михаила Зенкевича поразительным образом не только создает образ поэта в эпоху «великих репрессий», но и бросает отблеск на самого Эдгара По, включая его в бесконечный вневременной список «опальных поэтов», о которых Ахматова напишет:

А в комнате опального поэта

Дежурят страх и муза в свой черёд.

И ночь идёт,

Которая не ведает рассвета.

Перевод «Ворона» Михаила Зенкевича считается образцовым и, возможно, лучшим из всех. Это объясняется тем, что, ограничивая время действия, переводчик сумел не только создать неподцензурный документ эпохи, но и расширить наши представления о возможностях классического текста.

И сидит, сидит над дверью Ворон, оправляя перья,

С бюста бледного Паллады не слетает с этих пор;

Он глядит в недвижном взлете, словно демон тьмы в дремоте,

И под люстрой, в позолоте, на полу, он тень простер,

И душой из этой тени не взлечу я с этих пор.

Никогда, о, nevermore!

Вот такая патафизика…